monflanquin

|

L'Histoire

en

flânant

L'histoire de Monflanquin mérite d'être abordée dans son contexte paysager, son urbanisme - marqué par ses origines - et son architecture. En un mot, flâner dans la bastide permet de s'imprégner des grandes lignes d'une longue histoire qui reste inscrite dans le patrimoine en place.

En espérant que cette prise de contact amène le "flâneur" à aller plus avant dans sa connaissance du Monflanquinois.

* *

*

|

- Diversité, douceur, harmonie, telles sont les impressions premières que réservent les collines du Monflanquinois.

- Davantage offertes aux travaux des champs vers le Sud-Ouest - comme en un prolongement des cultures de !a vallée du Lot - et plus boisées vers le Nord-Est, en prélude aux forêts du Périgord voisin.

- Au creux de ces vallons où les champs dessinent un damier de verts et de jaunes nuancés, la Lède trace sa vallée d'un vert plus sombre, évitant les obstacles par un détour, contournant par une large boucle le pech de Monflanquin, avant de continuer sa lente coulée vers le Lot.

- Nulle trace d'uniformité , aucune rupture, mais plutôt un harmonieux équilibre

dans la variété des formes et des couleurs. Une terre, un espace, accueillants à

l'homme.

Au cœur de ce panorama - que STENDHAL a dit-on comparé à la Toscane - Monflanquin a ordonné ses maisons sur la colline en une des plus prestigieuse bastides de site. - Flânant dans le bourg pour une visite, nous découvrirons la structure originale

de son urbanisme médiéval. Mais en même temps, offrons-nous un court voyage dans sa

longue histoire.

|

Vers le Sud, ce sont les Mérovingiens et les Carolingiens qui ont laissé des vestiges de ces grands domaines du VI' et VII° siècles, entourés de petites et moyennes propriétés. Cette présence est attestée par les tombes exhumées aux lieux-dits Feugnes et Piquemil.

Vers l'Est, au pied du pech, c'est l'ancien village de Saint-André avec son église, aujourd'hui disparue, contemporaine de cette Aquitaine du XI°siècle grand lieu de passage des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. C'est l'époque. où l'église catholique consolide son réseau de paroisses et où des bandes de pillards font régner l'insécurité.

La promenade du Tour de Ville permet ce voyage dans le temps qui mène des hommes de la pierre taillée à la naissance de Monflanquin en 1256.

|

Cet essor de "villes nouvelles" répond au mouvement généralisé d'expansion démographique et commercial que connaît l'Europe du XIII°.

A ce phénomène global se surajoute, dans le Sud Ouest, le désir des Comtes de Toulouse de réorganiser leurs domaines après la Guerre des Albigeois. Sur leur lancée Alphonse de POITIERS, frère de Louis IX (plus connu sous le nom de Saint Louis), et héritier des Comtes de TOULOUSE par son mariage avec Jeanne -.fille unique de RAYMOND VII - va densifier le réseau des Bastides du Comté de Toulouse.

C'est dans ce contexte qu'en 1252 Guillaume AMAGNEU, seigneur de Calviac, signe le paréage qui fait cession à Alphonse Comte de TOULOUSE de "la montagne" de Monflanquin. Et qu'en 1256 le Sénéchal d'Agenais délivre une charte des Coutumes au "castrum" de Monflanquin, acte signé à Vincennes par Alphonse de POITIERS. Le mot "Bastide" apparaît en 1269 quand Alphonse de POITIERS confirme la date charte.

Par cette acquisition Alphonse de POITIERS complète une série de baillies disposées depuis Ste-Foy-la-Grande jusqu'à Monflanquin, en écharpe par rapport au centre/capitale qu'est Toulouse. Et c'est pour combler le vide qui sépare les très nombreux-villages et les villes anciennes que le pouvoir institua des baillies et fonde des Bastides, en .même temps lieux de commerce et centres administratifs.

Or cette décision au XIII° siècle de créer ex-nihilo une entité administrative équidistante du Tolzac et de la Lémance, du Dropt et du Lot s'est perpétuée jusqu'à nos jours, que ce soit sous le nom de Baillie en 1259, de Juridiction Royale en 1572, de Canton en 1797.

Choix initial judicieux ou pesanteur du passé, une vingtaine de paroisses forment depuis l'origine un ensemble soudé autour du noyau stable que représentent Monflanquin, Saint André, Saint Avit, Roquefère, Tayrac, Saint Hilaire, Calviac, Corconac, Saint Sernin de Labarthe. De sorte que l'espace administratif régi de nos jours par Monflanquin, en tant que chef-lieu de canton, respecte l'essentiel des limites initiales du bailliage; c'est dire si la bastide et la campagne environnante ont des liens solidement tissés par une histoire commune de longue durée.

|

En matière de libertés civiles, Alphonse de POITIERS renonce au droit d'imposer les habitants et leur reconnaît le droit de disposer librement de leurs biens, en outre leur liberté personnelle est garantie. La Charte de Monflanquin, comparée au droit féodal, a un caractère "libéral".

Les dispositions de droit pénal aboutissent avant tout à sanctionner les actes coupables par des amendes. Les intentions économiques de la Charte ne sont pas étrangères à cette propension d'amendes:pour coups et blessures, injures, meurtres, ban seigneurial non respecté, adultère, duel, dégâts par animaux dans les champs et jardins, fausses mesures, absence à convocation du bayle...

Car la Charte, à l'évidence, révèle des préoccupations économiques avec pour support essentiel le marché où toutes les denrées sont obligatoirement vendues et les droits perçus au profit du bayle... Il en reste de nos jours le marché fixé le jeudi et la foire de la Saint André le Ier lundi de Décembre.

Pour ce qui est des libertés politiques et de la place du pouvoir comtal, la Charte précise que les consuls sont désignés par le comte ou son bayle, au nombre de six catholiques parmi les habitants de la ville. "Les dits consuls auront le pouvoir de faire réparer les rues, fontaines et ponts et de recueillir par sou et par livre, sur les habitants de la ville les frais et dépenses occasionnés par les susdites réparations". Ce qui offre une part d'auto-administration aux habitants et plus précisément à la bourgeoisie propriétaire. Ainsi une brèche est ouverte dans le système féodal, un équilibre nouveau se profile en matière de libertés politiques au sein même de la société féodale.

La Charte des Coutumes - contrat volontairement attractif pour intéresser les populations environnantes et peupler la Bastide - va rester pendant tout l'Ancien Régime la référence de la communauté monflanquinoise. Comme dans nombre de Bastides, puisque la Charte alphonsine de Monflanquin a servi de modèle au XIII° dans toute une partie du Haut Agenais.

|

|

|

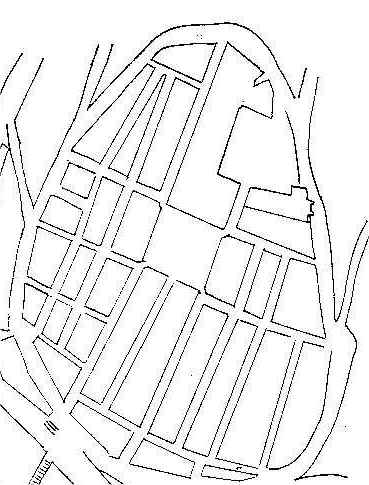

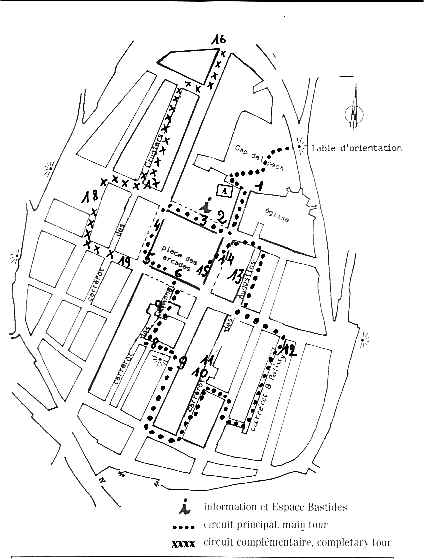

| Vue aérienne de la bastide de Monflanquin | Plan orthogonal de la bastide de Monflanquin |

Deux rue charretières - la rue Ste Marie. et la rue St Pierre - remontent jusqu'à la place centrale et prolongent en ville les principaux chemins commerciaux de la campagne en venant de Villeneuve pour retrouver ceux de Castillonnès et Villeréal auxquels on accède par les rues de l'Union et des Arcades.

S'adjoignent des rues secondaires - comme rue Saint Nicolas, rue des Vignes - ou la rue traversière de la Restauration.

Les carrerots - à l'exemple du carrerot des Crugiers et celui des Augustins - complètent le dispositif et déterminent des "carrierats" ou quartiers qui ont longtemps servi de base à la répartition fiscale.

La place, à la convergence des rues charretières - qui l'abordent aux quatre angles pour ne point perturber les échanges des jours de marché ou de foire - est donc au cœur de la ville. Avec, jusqu'au XVII°, une halle semblable â celle de Villeréal; au premier étage se réunissaient les consuls de 1a Jurade. La conception urbanistique soulignait ici l'intention politique de la Charte des Coutumes en cédant cet emplacement à la représentation consulaire.

Toute proche, l'église associe la position classique, légèrement en retrait vers l'Est par rapport à la place et une situation plus particulière à Monflanquin au faîte de pech en situation dominante. Ce qui rend plus subtile la relation symbolique entre la place "bourgeoise" et l'église.

Près de l'église, le cimetière de la. Bastide qui sera transféré en 1820 en contrebas de Monflanquin. Opération qui permettra, au demeurant, de dégager un espace au profit des véhicules à chevaux.

Forte densité démographique rapidement obtenue, certainement grâce au " libéralisme" de la Charte Alphonsine mais aussi aux terrains alloués, un "intra muros" pour construire, un "juxta muros" pour jardiner est un "extra muros" pour cultiver.

Répartition dont les traces ne sont pas entièrement effacées.

Ce qui frappe l'observateur averti c'est la pérennité de choix faits il y a plus de 700 ans. Visiter la Bastide c'est s'imprègne de ce sentiment profond, plus que de s'attarder sur l'histoire évènementielle.

|

En 1282, Jean de GRAILLY - sénéchal du roi d'Angleterre - intervient. En effet, pendant l'été, un grave désaccord naît à propos de la construction des remparts. Finalement, Jean de GRAILLY ménage un compromis : les murs seront l'œuv des Consuls, tandis que les portes fortifiées seront du ressort d'Edouard Ier. C'est donc dans une ville en voie de fortification que ce dernier fait son entrée officielle en novembre 1286, où il ne fait que passer.

|

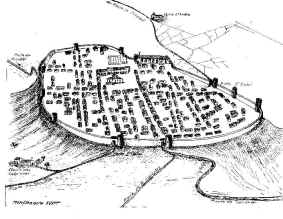

| Dessin imaginé des remparts de Monflanquin à leurs débuts |

Ces remparts, dotés de quatre portes et onze tours, seront alternativement anglais ou français. Si, en 1346, le Comte d'ARMAGNAC est à Monflanquin sous couleurs françaises, dix ans plus tard c'est au tour du Prince Noir d'y installer celles de son père Édouard III.

Ainsi, jusqu'en 1453, ces remparts seront une sauvegarde pour les habitants de Monflanquin car aux grandes chevauchées s'ajoutent les petites expéditions qui se succèdent et sèment la désolation.

Véritable partenaire de cette longue histoire, le château de Roquefère si intimement lié à Monflanquin qu'une porte de la ville s'appelle "porte de Roquefère". Sa fonction militaire est inscrite dans son plan rectangulaire, ses deux tours extérieures, ses murs d'enceintes, sa poterne d'entrée et son pont-levis.

Avec les guerres de Religion Monflanquin va redécouvrir pour un temps l'intérêt de ses remparts.

Dès 1562, les protestants de Monflanquin s'agitent mais sont obligés d'ouvrir les portes de la Bastide aux compagnies catholiques de BURIE. En 1569 c'est MONLUC qui fait étape à Monflanquin; mais à peine est-il parti que le protestant THOIRAS s'y précipite à son tour et les protestants cette fois resteront maîtres de la ville.

L'apogée de cette fonction militaire prend effet en 1598 quand la Bastide est reconnue, par dispositions de l'Edit de hantes, comme place de sûreté des protestants avec une garnison permanente de dix huit hommes.

Revers de la médaille, dès 1628, dans le cadre des dispositions prises par Louis XIII et RICHELIEU en réponse au soulèvement de La Rochelle, le démantèlement de ces remparts est entrepris.

Le boulevard circulaire actuel a effacé leurs traces; cependant subsistent comme témoignage de leur existence les contreforts du chœur de l'église et le blason de Monflanquin avec dans sa partie supérieure des murailles crénelées et dotées de tours.

|

Dès 1333 la présence d'un couvent des Augustins est mentionnée à Monflanquin dans le testament d'Anne de GRAILLY. "Assis hors de la ville, sur le descendant de la montagne ... 20 religieux pouvaient loger commodément dans l'estendue de ses dortoirs". Ce couvent était au Sud Ouest de la ville, sur le chemin des Fâcheries près de l'actuel lavoir des Cannelles.

Au moment de la Réforme, en 1554, le frère Guillaume PIERRE de Monflanquin, convaincu d'hérésie est brûlé à Bordeaux; cependant tous les Augustins de la ville ne sont pas passés à la Réforme puisqu'en 1565, lors d'un des épisodes des Guerres de Religion, leur couvent est brûlé.

Les conventuels, après de vains efforts pendant de longues années pour le reconstruire, viennent s'installer en ville. En 1624, ils achètent des maisons dont ils font leur couvent et la chapelle, devenus aujourd'hui l'un le foyer du 3ème Age, l'autre le Temple protestant.

Remonter le carrerot des Augustins c'est donc aller à la rencontre d'une longue période de l'histoire monflanquinoise mais c'est également prendre en considération l'urbanisme et l'architecture de la Bastide.

En matière d'urbanisme, le carrerot et la rue Sainte Pierre délimitent toujours les "carrierats" prévus par les traceux, tandis que le parcellaire d'origine est la plupart du temps respecté par les maisons. Entre ces maisons, des andronnes, c'est à dire d'étroits espaces libres compris entre deux murs séparatifs et qui permettent non. seulement l'écoulement des eaux pluviales, voire les latrines, maïs aussi la circulation d'air nécessaire à la salubrité des murs.

En matière d'architecture les pontets - petits ponts privés aériens entre deux appartements situés face à face - ne sont pas négligeables, qu'ils associent bois et briques - ce matériau pauvre mais d'une grande souplesse d'utilisation - ou qu'ils emploient uniquement la pierre. Si les premiers, à matériau relativement léger, reposent directement sur des poutres, les seconds s'appuient sur un arc cintré plus résistant. D'autres pontets utilisent le colombage et le pisé matériau longtemps à l'honneur dans la région.

Les pontets de pierres, matériau riche, peuvent être ornés de fenêtres à meneaux, style renaissance, ou de fenêtres trilobées à forte influence gothique.

Dans la partie haute du carrerot apparaissent les portes les plus représentatives d'une réussite sociale, longtemps symbolisée par ces maisons proches de la Place des Arcades. Portes dont les arcs vont du légèrement brisé au plein cintre.

Les fenêtres de ces maisons complètent en outre la panoplie architecturale et ajoutent à la difficulté d'une datation précise. Certaines ont un cachet XIV°, d'autres sont plus récentes, beaucoup gardent la marque de modifications successives, toutes méritent plus qu'un regard distrait de la part du passant.

- * *

- *

|

En remontant le carrerot des Augustins, le promeneur remarque la chapelle - des Augustins - convertie en Temple Protestant. En fait, le dernier en date d'une série de trois.

Quand, en 1574, LANGOIRAN - gouverneur du Périgord pour "ceux de la Religion Réformée" - occupe Monflanquin, les protestants annexent l'église Notre-Dame, avant que d'y construire leur premier temple.

|

|

|

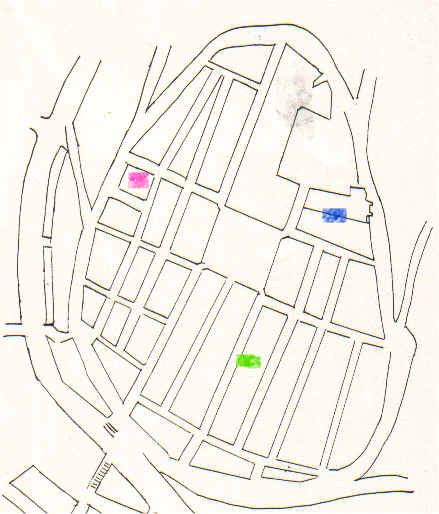

| 1° Temple 2° Temple 3° Temple | Façade du Temple actuel (3°), rue Ste Marie |

Ce premier temple protestant est construit quelques années plus tard en partie sur l'emplacement des maisons du Prieur et du Curé, en partie dans l'église même, les protestants ayant bâti une muraille qui leur laisse entièrement le chœur alors que les catholiques récupèrent le reste de la nef. Un tel voisinage de part et d'autre de ce mur va être des plus problématiques car aux chants-des uns répondent les sonneries de cloches des autres et inversement:..

Ce n'est qu'en 1673 que les catholiques retrouvent l'usage intégral de l'église. Commence alors le piquetage du second temple , entre la brèche de Piquemil et la rue des Vignes - autrement dit sur l'actuelle place Caladon - "de même grandeur et largeur que le précédent". A peine terminé, ce temple est fermé, puis démoli en 1687 en application de la Révocation de l'Edit de Nantes.

Le troisième temple sera installé, par décret impérial du 18 Fructidor An XIII, en "l'église des ci-devants Augustins de Monflanquin".

A l'époque, la salle doit encore résonner des discussions de 1789 lorsqu'en Janvier les représentants de la ville et de la juridiction, dans une ambiance très loyaliste à l'égard du Roi, préparent les Tass Généraux et lorsqu'en Mars de la même année les mêmes représentants se retrouvent pour rédiger cette fois le Cahier de Doléances de Monflanquin. Cahier où les sujets du Roi s'engageaient dans la révolution en épousant les aspirations d'une bourgeoisie et d'une noblesse locales touchées par les idées du Siècle des Lumières, et qui allait traverser cette période sans excès notoires.

Aujourd'hui, la particularité de ce temple - bien calé dans le parcellaire urbain - réside surtout dans la multiplicité des témoignages d'un passé révolu que conservent ses murs : fond de cheminée noirci à l'étage et portes ou fenêtres comblées des maisons d'avant 1624 ... chapelle et sacristie de l'église des Augustins ... bible sculptée et croix du fronton qui datent comme le fronton lui-même de 1876.

|

|

|

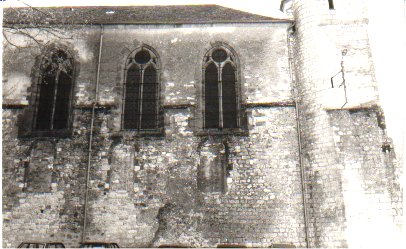

| XIII° Siècle XVIII° siècle XIX° siècle |

De cette église Notre-Dame subsistent, essentiellement : la superficie de l'édifice, le portail, une partie de l'abside autrefois intégrée aux remparts, plus de la moitié de la chapelle nord, les pans de murs de deux chapelles Sud encore visibles dans les maisons voisines. En effet, cette église Notre-Dame possédait sept chapelles et une sacristie, plus amples que les chapelles actuelles. Pour imaginer le tout il faut avoir à l'esprit l'église de Villeréal.

Les Guerres de Religion avec l'occupation - tout ou partie - de l'édifice, par les protestants pendant près d'un siècle, les difficultés économiques durant tout le XVII° font que finalement "les poutres sont pourries et l'on n'ose plus entrer dans l'église". Au point de transférer les services divins à la chapelle des Augustins (l'actuel Temple protestant).

Une seconde église va donc devoir être bâtie sur ce qu'il reste de la première. Au début du XVIII°, les consuls et les habitants de Monflanquin vont faire les efforts nécessaires à la réussite de cette reconstruction. Faute de ressources ils doivent se contenter d'une longue nef dont le matériau grossier jure avec la belle pierre de l'édifice précédent, et la voûte laisse place à des lambris. Les fenêtres à plein cintre sont toujours visibles dans les murs de l'église actuelle. Deux chapelles, moins spacieuses que les sept précédentes, sont maintenues. Le clocher démoli est remplacé par des arcades sur la façade. Cette église du XVIII° est au demeurant moins haute, comme le révèle la corniche sur le mur extérieur. L'église Notre Dame a perdu de sa prestance.

La troisième église, que nous avons aujourd'hui sous les yeux, date du milieu XIX° siècle. Elle conserve les murs des deux constructions précédentes mais restitue les voûtes, ce qui permet de retrouver globalement le volume imposant d'origine.. Pour équilibrer ce nouvel ensemble, des fenêtres ogivales sont percées plus haut que celles obturées .du XVIII°. Les deux chapelles du transept sont conservées mais légèrement rehaussées, en même temps que sont condamnées leurs ouvertures vers l'extérieur.

A l'extérieur, le clocher à peine terminé, a été foudroyé. Dès lors, le choix s'est porté sur un clocher inspiré des églises du Toulousain où la façade fronton est surmontée d'un mur arcade et de créneaux entre deux tourelles.

A quelques pas de là, la place des Arcades.

|

Au centre, l'espace complanté d'arbres, a perdu sa halle. Contemporaine de la Bastide naissante, fortement endommagée au XVII° par les soldats royaux de passage pendant la Guerre de Trente Ans, elle ne fut jamais reconstruite. Son esplanade sert de nos jours aux concerts et spectacles.

A l'origine la place ne comportait pas, semble-t-il, de cornières, mais progressivement les consuls de la Bastide ont donné aux particuliers l'autorisation de créer ces avancées sur portique, les plus anciens avec une poutre maîtresse sur des piliers de pierres, les plus récente agrémentés d'arcades cintrées ou ogivales.

Cette diversité, qui s'intègre parfaitement dans l'harmonie de l'ensemble architectural, se retrouve tout naturellement dans le matériau des maisons. Pour mieux apprécier, trois maisons au moins méritent attention :

Au Sud-Est de la place, une maison (longtemps présentée comme du XIII° mais plus vraisemblablement du XV°/XVI° siècle) avec colombage et briques, le tout supporté par une poutre maîtresse.

Sur la façade Ouest, une maison du XIV/XV° si l'on s'en réfère à l'appareillage des pierres et à la.forme des fenestrons bas. Sous son arcade peuvent se voir les renforcements des piliers où ont longtemps reposé les mesures à grains de la ville.

A l'angle Nord-Est enfin, la maison dite du Prince Noir, dans le cas hypothétique d'un séjour à Monflanquin pendant la Guerre de Cent Ans. Cependant la facture des nervures de la cornière laisse à penser que la demeure a été construite vers le XIV° - période du Prince Noir - imposante tant par sa hauteur que par la qualité de la pierre et l'élégance de ses fenêtres. Maison d'un représentant du Prince Noir après 1363 ...?

C'est de cette place qu'est partie la "reconquête" , si l'on peut dire, au milieu du XX° siècle de la Bastide par ses habitants. Tout a commencé avec le décrépissage des maisons bordières pour gagner progressivement les rues voisines qui méritent aujourd'hui un temps d'arrêt.

Le mouvement s'est heureusement amplifié avec la réhabilitation des carrerots rendus à une circulation agréable, la création de passages faciles entre les deux rues principales, l'ouverture d'une placette lumineuse greffée sur la rue des Cabannes, la bibliothèque, instrument de culture si nécessaire à l'orée du XXI°...

Le tout dans le respect des réalités de la Bastide, même quand une touche de modernité vient s'y glisser. La mairie a su donner l'exemple en mêlant son mur de verre à la pierre afin de s'ouvrir à la lumière sans oblitérer les grandes lignes du bâti initial. Signe d'une volonté profonde de lier Tradition et Modernité pour que la Bastide, tout en prenant en compte son passé, soit un lieu de vie, de mouvement orienté vers l'avenir.

Itinéraire possible d'une promenade dans la bastide |

|