monflanquin

|

Eglise

de

- En 1252 Guillaume AMAGNEU, seigneur de CALVIAC, signe la cession de la "Montagne de

Flanquinus " - c'est à dire MONFLANQUIN - à Alphonse de POITIERS. Ne

serait-ce qu'à ce titre le nom de CALVIAC mérite de ne pas tomber dans l'oubli de la

tradition monflanquinoise. (I)

Mais à l'intérêt que présente CALVIAC en raison de cet évènement s'ajoute celui que mérite son église, classée fin gothique dans certains ouvrages alors que l'on peut y distinguer une touche de style roman que les apports de gothique tardif ne sauraient faire oublier.

X X

X

- L'église et sa paroisse

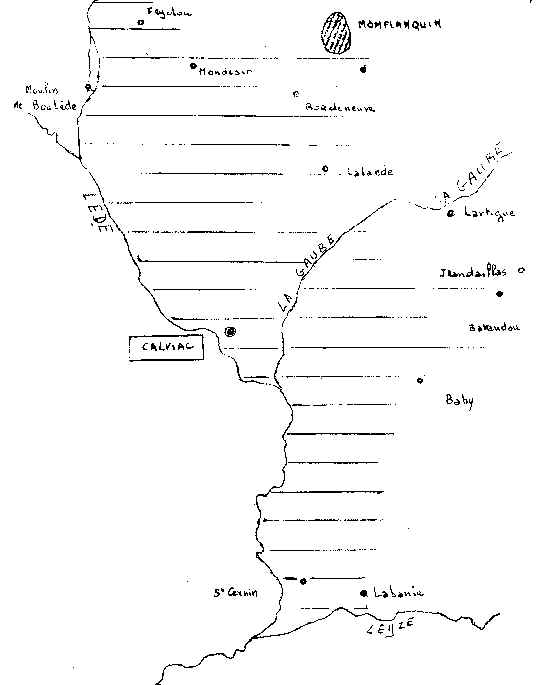

- L'église de St Martin de CALVIAC (A) au Sud de MONFLANQUIN se détache sur un éperon

abrupt vers l'Est et parfaitement visible depuis la route qui mène à Villeneuve/Lot.

Cette église a été située au centre de sa paroisse pendant des siècles avant ,qu'en 1802, elle ne fasse les frais d'une réorganisation au profit de St André de MONFLANQUIN et de St CERNIN. En effet jusqu'au Concordat de 1802 la paroisse de CALVIAC comprenait - de MONFLANQUIN au Nord à la Leyze au Sud - en longeant la Lède

- Calviac - Peytavit - Moulin de Calviac - Galayssac - Michelle - Piquemil Cap de Port - La justice - Carrefour de fer - Camp Segal - La Tour - Moulin de Boulède - Guillaume - La Palisse - Rival - Coulon - Mondésir - Feydou - Bordeneuve - Traugnac - Lalande - Feugne - Lafagette - Guirantou - Grésillou - Le Pontet - Lartigue - Castelgaillard - Beraudou - Baby - Bossu - Maurel - Bourdeaux -. Le tout passera en 1802 à la paroisse de St André de MONFLANQUIN.

- St Cernin de Labarthe - Trigoudinna - Martines - Moulin de Lalbie - Labanie - , qui passeront à la paroisse de St CERNIN jusque là annexe de CALVIAC.

Au total une paroisse rurale qui, dans sa plénitude et avant partage, présentait un ensemble étendu. Avec les Fâcheries et les Cannelles elle touchait MONFLANQUIN.

Témoignages passés

Cette église a connu des moments plus ou moins fastes selon les époques, ce dont les différentes parties du bâtiment attestent; mais il faudra attendre le XVII* siècle pour avoir des témoignages écrits. (2)

En effet certains descriptifs font un état des lieux tant au XVIII° qu'au XVIII° et prouvent que l'église St Martin a connu des moments difficiles (B)

Au début du XVII° les mémoires de Nicolas de VILLARS mentionnent " Elle est à moitié couverte, l'on travaille à la réparer et à refaire la voûte qui couvrira la moitié de l'église. Il n'y a ni porte, ni chrémières, ni cloches. Le clocher est tombé depuis peu. Il y a 2 chapelles sans fondations; le cimetière est pollué. On ne sait qui est prieur et recteur. Des laïques prennent le revenu ".

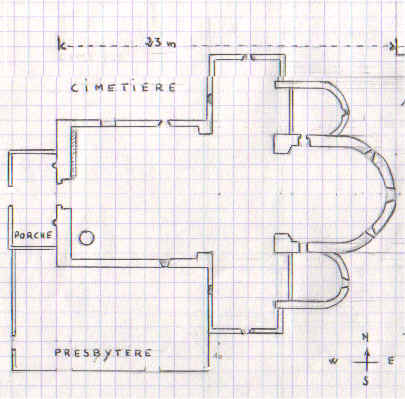

A la fin du XVIII°, le verbal de MASCARON retient que " l'église est sur une éminence avec IO ou 12 maisons auprès. Longue de 12 cannes, large de 5, haute de 7. On descend dans l'église 5 ou 6 marches. Le sanctuaire est voûté avec 2 arceaux, la nef n'est ni voûtée ni lambrissée. Il y a du côté de l'épître 2 chapelles en mauvais état et une du côté de l'évangile. Le clocher est en triangle ".

Au milieu du XVIII°, dans le verbal de M. de CHABANNES : " les 2 chapelles latérales sont respectivement dédiées à Notre Dame et à St Pierre ".

A la révolution, cette église d'une valeur locative de 25 livres et capital de 500 livres fut mise en vente dans le cadre des Biens Nationaux et rachetée par les paroissiens, plus précisément par M. de ST AMANS habitant La Tour, pour être conservée et restituée à la communauté.

Sur le XIX°, quelques précisions données par l'Abbé DOUMAX dans une conférence faite à MONFLANQUIN (3) : "En interrogeant les anciens, nous avons eu la bonne fortune de retrouver une partie de l'ancien choeur roman. C'est Mr l'Abbé THOMAS, curé de St EUTROPE mais originaire de CALVIAC, qui nous a donné les détails suivants en faisant appel à ses souvenirs d'enfant ."- "Il me donne 1866 comme la date très approximative des modifications

plus ou moins heureuses apportées au choeur de l'église. "

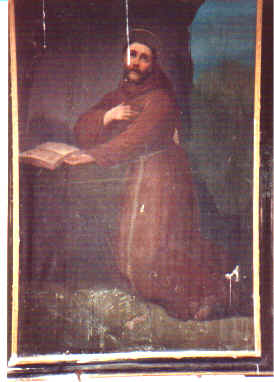

" Il n'y avait pas d'avant choeur et la Ste Table était sous l'arc triomphal, Ste Table en bois d'ormeau... L'autel était avancé dans le choeur c'est l'autel que nous retrouvons dans la chapelle de St Martin, ayant été remplacé par le banal autel de marbre actuel. Derrière l'autel et cachant l'ouverture, murée alors, qui est au chevet il y avait le grand tableau que nous retrouvons à la chapelle St Martin".

"Puis, détail plus important, il y avait tout le tour du choeur d'alors la banquette de pierre qui reste dans les absides. Il y avait aussi deux colonnes tronquées comme celles que nous trouvons dans les absides. Voilà bien des restes du choeur roman respectés au XVI° et saccagés au XIX°. "

Extérieur : typologie

|

Extérieur : abside et absidioles

- L'abside romane dans sa

conception et sa construction est flanquée de deux absidioles orientées, elles aussi,

également arrondies.

- L'abside romane dans sa

conception et sa construction est flanquée de deux absidioles orientées, elles aussi,

également arrondies.Cette abside est renforcée de 4 grands pilastres (C) faisant office de contreforts. Deux autres pilastres, de même épaisseur mais légèrement moins hauts sont insérés à l'angle de l'abside et des absidioles.

Cet ensemble harmonieux, témoin de l'église des origines, se détache vers l'Est sur l'abrupt du promontoire, dont ne le sépare qu'un étroit chemin de garde. L'impression dominante reste celle d'une recherche d'équilibre, d'harmonie et même de richesse si l'on considère la qualité du matériau.

Trois fenêtres percent l'épais mur de pierres de taille qualibrées et d'un ocre du plus bel effet. Les deux fenêtre latérales étroites et cintrées sont de type roman tandis que la fenêtre centrale romane a été remplacée par une fenêtre ogivale à meneaux du XV° siècle.

Dans sa partie haute l'abside a été l'objet d'une réparation, visible du côté de l'absidiole Nord, avec des pierres de moindre qualité.

- L'absidiole Nord, retouchée vers le haut, dans le prolongement des réparations de l'abside, participe également de l'élégance du chevet. Cependant cette réparation a "effacé" à l'extérieur la fenêtre romane toujours apparente de l'intérieur. De plus l'appareil de faible qualité, repérable sur le tiers supérieur du bâti et sur la partie arrière, annonce le médiocre matériau employé pour reconstruire les autres parties de l'église.

- L'abside et les absidioles orientées marquent donc non seulement leur antériorité sur le reste de l'église par leur style roman, mais aussi leur particularité par la beauté de la pierre de taille utilisée et par la parfaite technique d'assemblage que l'on ne retrouve plus dans les chapelles, la nef, la façade.

De plus les traces de surélévation tant en ce qui concerne l'abside que les absidioles . confirment la recherche postérieure d'une mise en cohérence du chevet avec les chapelles et la nef plus tardives, grâce à un fartage commun et d'un seul tenant.

Surtout cette abside et les absidioles dans leur élégance témoignent de la plénitude des XII° et XIII° siècles.

extérieur : nef et chapelles

Le mur, tant de la chapelle que de la nef, offre peu d'ouvertures. La chapelle possède une petite fenêtre donnant vers le Nord, tandis que celle qui existait côté Ouest a été obturée. Une même fenêtre, cintrée elle aussi, est ouverte dans la nef près d'une porte basse dont le linteau en anse de panier garde les traces de sculptures effacées par le temps (Porte où la présence d'un verrouillage à l'extérieur surprend, tant ce système est inusité (E)). Aucune fioriture... le constructeur est allé au plus juste.

- Côté Sud

- La chapelle Sud est donc partiellement "masquée" par ce presbytère. Mais sur les murs visibles l'appareil de pierres est d'aussi mauvaise facture que celui de la nef, confortant le sentiment que cette chapelle est contemporaine de la nef.

- Cet ensemble nef/chapelles, postérieur à l'abside de par se facture est celui-là même que les témoignages du XVII° répertoriaient. Ce qui permet une première évaluation approximative entre le XIII° contemporain de l'abside et le XVII°, moment des témoignages.

Au demeurant cet ensemble, par comparaison avec le chevet, illustre l'évolution du monde rural après les XIII° et XIII°. Le temps de la plénitude est passé, les crises du XIV°, les affrontements du XVII°, les difficultés du XVIII° ne permettront plus d'y revenir; le répit appartient au seul XVI° finissant. L'église de CALVIAC, avec ses deux sous-ensembles nettement juxtaposés, parle d'elle-même de cette disparité profonde: le chevet appartient au XIII° siècle et la nef, les chapelles bien quelconques au XV° certainement.

Extérieur : clocher et porche

- Le portail en effet, avec

son arc ogival, correspond à la période gothique tardive c'est à dire le XVI° siècle.

Ce qui semble correspondre à l'époque de la construction tant de la nef que des chapelles

aujourd'hui en place.

- Le portail en effet, avec

son arc ogival, correspond à la période gothique tardive c'est à dire le XVI° siècle.

Ce qui semble correspondre à l'époque de la construction tant de la nef que des chapelles

aujourd'hui en place.Il est à noter que cet arc ogival est prolongé à l'intérieur de l'église par un arc éliptique (F) légèrement plus haut et plus large. Par ailleurs 2 colonnes (G), monolithes de marbre blanc cannelés en spirale avec des chapiteaux à motifs floraux, encadrent ce portail. Elles ont donné lieu à une hypothèse intéressante de la part de l'Abbé DOUMAX (3)

En effet l'Abbé DOUMAX, pétri de romanité,

suggère que :

"le chapiteau de style

suggère que :

"le chapiteau de style  composite est de la belle époque

gallo-romaine. Une des colonnes ,celle de gauche, a été brisée en 3 morceaux raccordés

[Cette colonne de gauche est plus petite que celle de droite. Ce qui peut en effet

s'expliquer par le fait que brisée, elle n'ait pas été reconstituée dans son

intégrité]... Nous croyons pouvoir déduire de la présence de ces colonnes

qu'il y avait dans les environs un établissement romain, villa ou temple; nous disons

dans les environs car il n'est pas probable qu'on les ait portées de loin pour

les mettre là où elles sont .Tout milite à faire croire que trouvées sur les

lieux avec peut-être d'autres débris on a voulu les sauver, les mettre bien en évidence

pour garder le souvenir d'un monument qui allait disparaître. C'est très probablement

sur l' emplacement du hameau actuel que s'élevait cette ville romaine. Un

château-fort y fut édifié dont il reste des remparts et des fondations un peu partout

sur le plateau"

composite est de la belle époque

gallo-romaine. Une des colonnes ,celle de gauche, a été brisée en 3 morceaux raccordés

[Cette colonne de gauche est plus petite que celle de droite. Ce qui peut en effet

s'expliquer par le fait que brisée, elle n'ait pas été reconstituée dans son

intégrité]... Nous croyons pouvoir déduire de la présence de ces colonnes

qu'il y avait dans les environs un établissement romain, villa ou temple; nous disons

dans les environs car il n'est pas probable qu'on les ait portées de loin pour

les mettre là où elles sont .Tout milite à faire croire que trouvées sur les

lieux avec peut-être d'autres débris on a voulu les sauver, les mettre bien en évidence

pour garder le souvenir d'un monument qui allait disparaître. C'est très probablement

sur l' emplacement du hameau actuel que s'élevait cette ville romaine. Un

château-fort y fut édifié dont il reste des remparts et des fondations un peu partout

sur le plateau" " Les villas romaines portaient généralement le nom de leur propriétaire et ces noms sont devenus des noms de villages et de hameaux. Pourquoi le propriétaire n'eut-il pas été un CALVIUS d'où CALVIACUS, CALVIAC..."

- Le porche enfin. Il n'est pas signalé dans les anciens documents soit par omission soit qu'il n'existât point (H). Quoiqu'il en soit, la mauvaise pierre dont il est fait confirme que, tout comme le haut du clocher, ce porche presque carré et muré tant devant que sur les côtés est très tardif, au mieux du XVII° siècle.

X X

X

On y accède en descendant des marches dont l'axe est prolongé jusqu'à

l'avant-choeur par une allée, de grandes dalles de pierres, large d'un mètre environ et

en opposition avec le carrelage rouge de l'église. modeste mais réelle contribution à

la symbolique du lieu.

On y accède en descendant des marches dont l'axe est prolongé jusqu'à

l'avant-choeur par une allée, de grandes dalles de pierres, large d'un mètre environ et

en opposition avec le carrelage rouge de l'église. modeste mais réelle contribution à

la symbolique du lieu.Cette impression de dépouillement et de modestie des moyens mis en oeuvre pour la nef au XV° puis au XIX° est renforcée par l'aspect! des murs simplement passés à la chaux et par le lambris gris bleu qui se prolonge dans les chapelles après un léger décrochement.

Le banc de pierre à la gauche de l'entrée et sur la droite le bénitier en pierre du pays, dont la large cuve ornée de cannelures repose sur une grosse colonne annelée, s'inscrit parfaitement dans cet ensemble sobre.

A cela s'ajoute la semi pénombre que laisse régner l'unique fenêtre du côté Nord, celle du côté Sud ayant été obstruée par l'adjonction du presbytère mitoyen. Les constructeurs ont certes évasé la fenêtre Nord étroite et cintrée à l'extérieur pour aboutir à un large rectangle interne, mode repris dans les chapelles, mais l'apport de lumière reste tout de même confidentiel.

Intérieur : Transept et chapelles

En effet la nef du XVI° plus large est greffée à l'abside du XII° plus étroite sans rupture visuelle grâce au jeu des 4 piles d'angle du transept [Pour ce faire les faces internes des piles de la nef sont alignées sur les faces externes des piles de l'abside. L'illusion d'optique les rend parfaitement alignées.] qui paraissent alignées. Ainsi cette croisée de transept joue pleinement son rôle de trait d'union entre des espaces en apparence de mêmes dimensions à savoir la nef, les chapelles et l'abside.

- La chapelle côté Sud est dédiée à St Martin après l'avoir été à St Pierre si l'on en croit de CHABANNES. Rectangulaire, car légèrement plus large que profonde, cette chapelle, originellement s'ouvrait vers l'extérieur par 2 fenêtres, cintrées à l'extérieur et rectangulaires à l'intérieur. L'une d'elle côté Ouest, a été obturée par le presbytère mitoyen ce qui réduit d'autant la luminosité donnée dans la chapelle par les bâtisseurs du XV° siècle.

Appuyé contre le mur Est de la chapelle - mur qui empiète légèrement sur l'absidiole, placée derrière - est installé un autel, en mauvais état.

- La chapelle côté Nord est dédiée à la Vierge. Pratiquement identique à sa vis à vis

elle est rectangulaire comme elle, avec un

mur de pierrailles [Dans les 2 chapelles le mur de pierrailles derrière les autels

laisse apparaître sur la pile d'angle, vers le haut, la base de la voûte romane que l'on

retrouve dans les absidioles. Le mur de la chapelle de la Vierge porte la mention 15 Juin

1836.] qui empiète d'un bon mètre sur l'absidiole. En outre pour consolider

cette impression de symétrie, la même fenêtre que celle obturée dans la chapelle St

Martin a été fermée. Ainsi la chapelle de la Vierge n'a également qu'une seule

fenêtre donnant accès à la lumière.

elle est rectangulaire comme elle, avec un

mur de pierrailles [Dans les 2 chapelles le mur de pierrailles derrière les autels

laisse apparaître sur la pile d'angle, vers le haut, la base de la voûte romane que l'on

retrouve dans les absidioles. Le mur de la chapelle de la Vierge porte la mention 15 Juin

1836.] qui empiète d'un bon mètre sur l'absidiole. En outre pour consolider

cette impression de symétrie, la même fenêtre que celle obturée dans la chapelle St

Martin a été fermée. Ainsi la chapelle de la Vierge n'a également qu'une seule

fenêtre donnant accès à la lumière.Sur le mur de séparation avec l'absidiole est appuyé un autel blanc. Cet autel associe plâtre, faux marbre et bois peint dans un style qui s'inspire, semble-t-il, de la Renaissance Grecque, lequel s'avère être l'ancien maître-autel d'avant le XIX°. Cet autel de bois peint en faux marbre a son coffre évasé vers le haut, avec au milieu un large ovale dessiné autour d'un agneau étendu sur une croix. Un retable et le tabernacle sont installés sur ce coffre et sont surmontés d'une sorte de baldaquin. Ce maitre-autel, placé au coeur du sanctuaire a représenté pendant des décennies l'objet luxueux de l'église, expression des moyens réduits de la communauté.

Un arc de maçonnerie - dit "triomphal" - sépare le transept de

l'avant choeur. Sa courbe ogivale ne laisse pas de surprendre en raison du report désaxé

vers la droite du point de rencontre des 2 arcs d'ogive. L'impression domine d'un

replâtrage type XIX°, au propre et au figuré. Impression d'autant plus forte que l'on

retrouve stockés dans l'absidiole du Nord des morceaux d'arcs d'ogive du

XVI°, d'une autre qualité que ceux qui sont actuellement en

place.

Un arc de maçonnerie - dit "triomphal" - sépare le transept de

l'avant choeur. Sa courbe ogivale ne laisse pas de surprendre en raison du report désaxé

vers la droite du point de rencontre des 2 arcs d'ogive. L'impression domine d'un

replâtrage type XIX°, au propre et au figuré. Impression d'autant plus forte que l'on

retrouve stockés dans l'absidiole du Nord des morceaux d'arcs d'ogive du

XVI°, d'une autre qualité que ceux qui sont actuellement en

place.

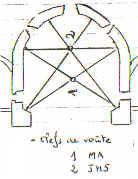

Le style gothique tardif du XV° s'étend à l'ensemble du choeur qui, roman

à l'origine, devait avoir une voûte en "cul de four" à l'instar de

l'absidiole Nord où l'on peut en repérer les éléments de base. Aujourd'hui c'est une

voûte ogivale où la disposition des arcs se complexifie en privilégiant le jeu des

effets sur l'ordre des masses et sur les règles de la structure. (4)

Le style gothique tardif du XV° s'étend à l'ensemble du choeur qui, roman

à l'origine, devait avoir une voûte en "cul de four" à l'instar de

l'absidiole Nord où l'on peut en repérer les éléments de base. Aujourd'hui c'est une

voûte ogivale où la disposition des arcs se complexifie en privilégiant le jeu des

effets sur l'ordre des masses et sur les règles de la structure. (4)Le fait que MASCARON (2) à la fin du XVII° décrive "un sanctuaire voûté avec 2 arceaux" pose le problème de la datation de la voûte actuelle. Y a-t-il au cours du XIX° : remise en état d'une voûte en place dès le XV° ou bien plutôt réalisation d'une structure étoilée simili XVI° éliminant la précédente ?

La même question peut se poser pour la grande

fenêtre à meneaux affichant l'empreinte du XVI° en ce lieu roman. D'autant plus que les

2 vitraux sont datés de I866 : celui de droite à dominante bleue à la gloire de St

Martin, patron de l'église et celui de gauche à dominante rouge en hommage au taon

Pasteur.

La même question peut se poser pour la grande

fenêtre à meneaux affichant l'empreinte du XVI° en ce lieu roman. D'autant plus que les

2 vitraux sont datés de I866 : celui de droite à dominante bleue à la gloire de St

Martin, patron de l'église et celui de gauche à dominante rouge en hommage au taon

Pasteur.De part et d'autre de ce vitrail gothique, deux fenêtres rappellent - si cela était nécessaire - l'origine romane de l'abside par leur galbe extérieur; même si elles ont subi un évasement ogival maximum vers l'intérieur.

Ces 3 ouvertures éclairent le chevet de façon à renforcer la symbolique du lieu puisque l'on va de la semi-pénombre de la nef vers les couleurs éclatantes du vitrail central.

La solennité du lieu est également soulignée par les marches qui mènent d'abord à l'avant-choeur, ensuite par la grille du choeur proprement dit et enfin par les 2 marches sur lesquelles trône le maître-autel sans retable. Sur le modeste tabernacle, une statue de Notre Dame de LOURDES est mise en valeur par l'éclairage des vitraux.

Arc triomphal et grille pour séparer,' surélévation progressive vers le maitre-autel, pour magnifier, éclairage plus intense et convergent vers ce maître-autel pour sublimer, tout concourt à privilégier le sanctuaire.

- L'absidiole Nord est la mieux conservée car laissée "hors circuit". Sinon utilisée - les

vestiges d'ogives du XV*

entreposés là le prouvent - comme remise depuis longtemps. Son unique fenêtre, murée

de l'extérieur et qui la prive de toute lumière, en complète l'aspect de débarras.

vestiges d'ogives du XV*

entreposés là le prouvent - comme remise depuis longtemps. Son unique fenêtre, murée

de l'extérieur et qui la prive de toute lumière, en complète l'aspect de débarras. lambris.

Tout au long de ce mur court un banc de pierre qui se prolonge contre le mur mitoyen de l'abside. Sur ce banc près de l'entrée s'élève une colonne.

Entre l'absidiole et la chapelle de la Vierge contiguë un mur, assemblage de pierres de mauvaise qualité, empiète sur l'absidiole au profit de la dite chapelle. A l'origine l'absidiole donnait directement sur la chapelle.

On sort de cette absidiole romane vers l'abside par une porte basse plein cintre (I) sur laquelle est plaquée une porte de même style mais plus haute et plus large. L'épaisseur du mur impressionnant est conforme à la technique de l'époque romane du XII* siècle.

- L'absidiole Sud présente les mêmes caractéristiques que celles du Nord. On y

retrouve la même banquette qui en fait le

tour à l'exception du mur mitoyen à la chapelle St Martin. Posée sur la banquette

s'élève également une colonne aux trois quarts dégagés du mur et coupée vers le

haut. Enfin la partie donnant sur l'abside cintrée et de même dimension que sa vis à

vis n'en diffère que parce qu'elle est d'un seul tenant. Ces deux absidioles

"orientées" identiques, ainsi reliées au choeur principal, se révèlent être

des choeurs communiquant secondaires, propres à l'architecture romane et prisés chez les

Bénédictins.

retrouve la même banquette qui en fait le

tour à l'exception du mur mitoyen à la chapelle St Martin. Posée sur la banquette

s'élève également une colonne aux trois quarts dégagés du mur et coupée vers le

haut. Enfin la partie donnant sur l'abside cintrée et de même dimension que sa vis à

vis n'en diffère que parce qu'elle est d'un seul tenant. Ces deux absidioles

"orientées" identiques, ainsi reliées au choeur principal, se révèlent être

des choeurs communiquant secondaires, propres à l'architecture romane et prisés chez les

Bénédictins.Les différences sont minimes et s'expliquent du fait que cette absidiole a été choisie pour être la sacristie. Dès lors sa fenêtre n'est pas murée, par souci de luminosité, les parois sont couvertes de chaux pour en améliorer l'esthétique dans le goût du XIX°, un lambris identique à celui de la nef est placé pour assurer une température clémente. Rien n'altère les structures d'origine qui font de l'abside et des absidioles Nord et Sud un chevet roman de belle facture, digne des bénédictins de SARLAT dont CALVIAC était un prieuré (5).

X X

X

La seconde conclusion porte sur l'église elle-même qui contrairement à certaines allégations n'est pas entièrement fin Gothique. Il s'avère au contraire qu'elle possède des éléments architecturaux à répartir au moins sur trois périodes nettement distinctes : le XI°', le XVI° et le XIX° siècles. Significatives toutes trois en matière d'histoire rurale et religieuse.

Il n'est donc pas superflu de rappeler combien cette église de CALVIAC, aussi liée à l'histoire du MONFLANQUININOIS qu'elle l'est, appartient au patrimoine de MONFLANQUIN. Si le mot patrimoine à un sens.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie en fin d'article tandis que les lettres entre parenthèses indiquent que des précisions sort apportées en annexe. Les lettres renvoient à la page "Annexe"

Georges 0 D 0

SLA 1994 - N° .342/343

B I B L I 0 G R A P H I E

(I) ODO Georges "MONFLANQUIN : la bastide au XIII° .siècle" Sous les Arcades

(2) DURENGUES "Pouillé du diocèse AGEN" Archives Agen 18 J 24 @@

(3) DOUMAX J. "L'église de CALVIAC " Conférence à MONFLANQUIN. manuscrit du I.II.1924

(4) FOCILLON H. "Moyen - Age Roman et Gothique" Colin 1938

(5) BURIAS J. "Atlas historique français, l'Agenais" CNRS 1979

|

|